私がその文章を始めて読んだとき、しばらく余韻で動けなかったのを覚えています。

それは恐怖や後味の悪さではなく、敢えて言葉にするなら“感動”でした。

興味を引き付けられるタイトル、大学生の馬鹿みたいだけど楽しそうな実験、その内容とはちぐはぐなようでしっかりと繋がった表現のまとめ。

初めて出会った高1の冬から、それは私の憧れになりました。

いつか私もこんな文章が書きたい。私にそのきっかけをくれた場所は、ここ「高専つつうら」でした。

目次

QuizKnockのWEB記事がきっかけでライターを目指すことに

はじめに

こんにちは。*ちひろです。

今回は、なぜ私が高専つつうらのライターになったのかについてお話したいと思います。

私が書いてきた記事の中で一番需要がないような気もしますが、私としては一番たくさんの人に読んで欲しいです。

何故なら、この記事を通して皆さんに紹介したい文章があるからです。

その文章の紹介に見合った語彙力と表現力が今の私にある自信はありませんが、今持つ私の能力を最大限に使って、その文章と筆者に敬意を持ちこの記事を書きます。

最後までお付き合い頂けたら嬉しいです。

QuizKnockのWEB記事がきっかけ

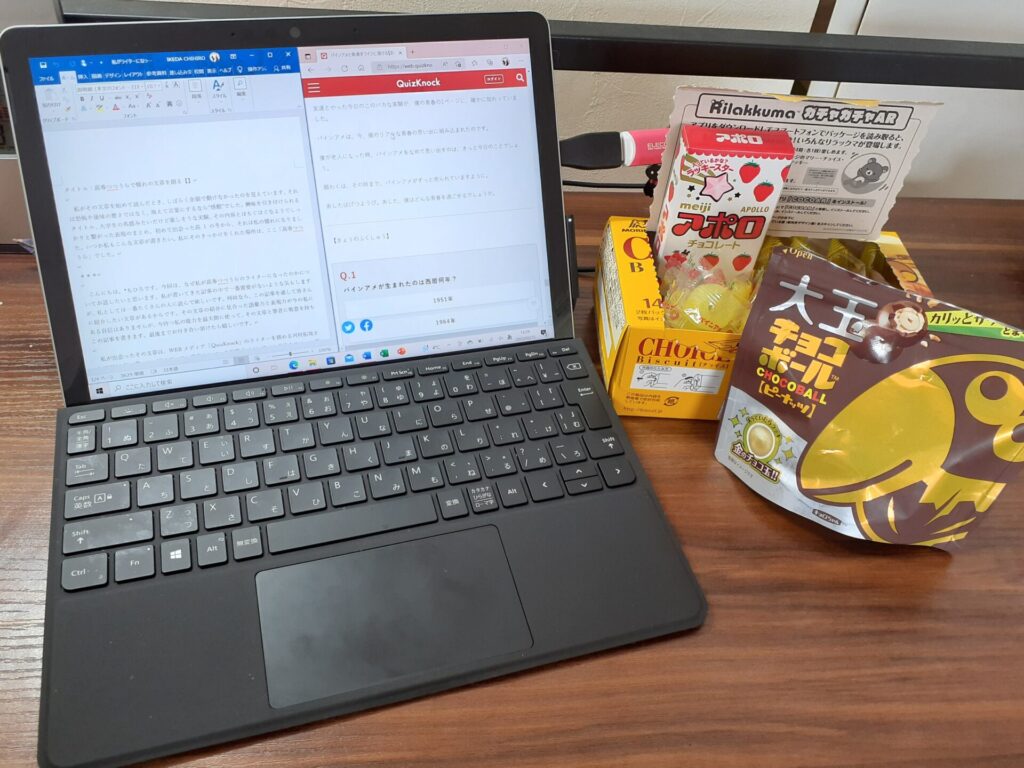

私が出会ったその文章は、WEBメディア「QuizKnock」のライターを務める河村拓哉さんが2016年に書いた、同メディアに掲載されている記事「パインアメと青春をワインに漬ける【あしたはげつようび】」です。

(こちらから読めます↓)

https://web.quizknock.com/pine-ame

QuizKnockは、先日2021年10月2日にWEBメディアとして5周年を迎えました。

これを記念して読者アンケートが行われ、この記事は人気記事ランキングで第一位に輝きました。

たくさんの読者に好かれていて、私もそのひとりです。

(ランキング記事はこちら。楽しい記事がたくさんなのでぜひ……!)

https://web.quizknock.com/5th-ranking

河村拓哉さんの連載「あしたはげつようび」にハマった

内容とその魅力について語る前に、筆者とそのWEBメディアの紹介をさせてください。

QuizKnockはYouTubeチャンネルも持っており、クイズや学びの魅力を広める動画はとても人気で、メインチャンネルの登録者数は現在約180万人います。

河村拓哉さんも動画によく出演されているので、知っている方も多いのではないでしょうか。

QuizKnockは始め、WEBメディアとして立ち上げられました。

当初の立ち上げメンバーは東大クイズ研究会の3人で、河村拓哉さんはそのうちの1人です。

WEB記事にはクイズを楽しめるものから知識を得られるものまで様々なものがあり、3人それぞれが週に一度記事を載せる連載もありました。

河村さんの連載は「あしたはげつようび」というタイトルで、彼が日頃考えていることを綴る記事でした。

今回紹介したい記事もこの連載のうちの1つで、私はこれらを知ってすぐに彼の発想力、表現力、語彙力の虜になりました。

惹かれたポイント

パインアメの甘酸っぱさは青春に似ている?

ここから先は、記事のネタバレを含みます。少しでも興味がある方はまず、元の記事をぜひ読んでみてください……!

この記事はまず、パインアメの甘酸っぱさは青春に似ている、という彼の発想から始まります。

パインアメを舐めることによって、理想の青春に思いを馳せる。

しかしそこで彼は、パインアメを舐めることで自分の青春が理想の青春に塗り替えられてしまうのではないかという懸念に気付きます。

どうにかして自分の青春を守らなければならない。

そこで彼は仲間と協力して、パインアメをどうにかお酒に漬け大人な味にすることで、理想の青春に塗り替えられないようにしようと奮闘します。

記事にはその一部始終が、楽しく、面白く書かれています。

尊敬しているところは「発想」「表現」「語彙」

私は、小さい頃から「文章を創る」というものが好きでした。

その影響で、中学生のときには新聞部、高専に入学してからも新聞局に所属し記事を書いてきました。

記事を書く上で私が一番大変だと感じることが内容や展開を考える「発想」、次に大変だと感じるのがわかりやすさや面白さを決める「表現」「語彙」です。

河村さんのこの記事には、「発想」「表現」「語彙」の全てが詰まっているように私には感じられました。

私にとって、全てが最高峰なのです。

パインアメの味から青春に結び付く発想、さらにそれを大人の味にしようという発想。

そして、それらをまとめあげる語彙。

記事の途中途中に散らばる表現。

「現実と架空の狭間にある、奇跡の物質、そして深淵、パインアメ。」

なんて表現、今の私には絶対に思い付かない。

わかりやすくまとめられた文章の間に、こういう文が混ざりこんでいるのが堪らなく美しい。

それらに感動しながらこの記事を読んで、最後の最後のまとめでトドメを刺されました。

これはぜひ実際に最初から記事を読んだ上で到達して欲しい文章なのでここには引用しませんが、私は間違いなく最後の5行によってこんなにもこの記事の虜になってしまった。

一本の小説を読んだかのような余韻に浸りました。

いつか自分も…尊敬から憧れへ

良い余韻に浸れるこの記事が大好きで何度も何度も読むうちに、いつしか私もこういう文章が書きたいと思うようになりました。

自分の発想、語彙、表現を使って「文章を創る」という作業が好きな私にとって、この記事は一番の憧れです。

彼に聞きたいこともたくさんできました。

そもそもどうしたら記事の題材としてこの内容が思いつくのか、展開はどのように考えているのか、どのようなときに言葉が思いつくのか。

答えを知る術を持ち合わせてはいませんが、仮に持っていたとしても聞かない方がいいのかもしれません。

自分で考えてインスピレーションを得て、そうして自分の能力ができ上がっていくのかも……その先でいつか、私もこんな文章が書きたい。

WEB記事の良さを考える

手軽に無数の情報が手に入る点が新聞と違う

QuizKnockのような「WEB記事」と、私が今まで部活で書いてきた「新聞記事」はかなり違う部分があります。

本来、記事は紙媒体で読むものであって、わざわざ新聞を手に取り、場所を取り、そこでようやく情報を得ることができます。

それに対しWEB記事は普段から持ち歩いている端末ひとつから無数の情報を与えてくれます。

どちらにもメリット・デメリットがあり、これについての議論は様々なところでされているのでここでは言いませんが、少なくとも私が憧れたこの文章はWEB記事向きであると考えています。

新聞という媒体を自分でめくって読み進め、情報を仕入れていく。

これは何もしなくても情報が入ってきやすい、むしろ他者から情報を入れられるSNSとは対極の存在なのではないかと思います。

WEB記事は新聞とSNSの間の存在

その中でWEB記事は、自ら情報を読み進めていく新聞の良さと気軽に見れるSNSの良さの両方を併せ持った「間」の存在に近いです。

気軽に見つけやすく読みやすいWEB記事は、しかし自分で文章を読み進めていかなければ情報を得ることはできません。

気軽さと奥深さ、理解のし易さと感動。

WEB記事だからこそ私はこの記事に出会えたし、この記事に憧れたといっても過言ではないと思っています。

高専つつうらとの出会い

自分の考えを発信できる機会ができた

その上で、私がいくら憧れている文章を書こうと思ってもそれを世に出す場がありませんでした。

普段書いている記事は新聞記事であってコラムではなく、SNSでは表現しきれない。

私は文章を書き始めたころから、自分が創った文章は誰かに読んでもらって初めて文章になると思ってきたため、このままでは成立しなかったのです。

そんなとき、このサイトのお話を聞きました。

高専生向けのサイトで、高専生自身がライターとして書いた記事を掲載する。

そのライターの募集。

ここしかない!と思いました。

図らずも彼の記事と同じWEBメディア、そこで彼と同じようにライターになれる。

こうして私は、高専つつうらのライターになりました。

全ての文章には想いがある

長々と語ってしまいましたが、少なくとも私が感じた河村さんの記事の素敵さが伝わっていたら嬉しいです。

あわよくば、文章やWEB記事の良さも、そして少しだけ、私の想いも伝わっていたら……やっぱりおこがましいから止めておこう。

記事を始め、世の中の文章には全て筆者の想いがこもっています。

ここにある記事も全てそうです。

その想いの受け取り方は読者によってそれぞれですが、どうかこの高専つつうらの記事を読んでくださっている方に良いものが伝わっていますように。

一緒につつうらライターをはじめませんか

そして高専生の皆さん。

皆さんが持っている想いを、WEB記事という形で発信してみませんか。

もし文章を書くことが好きなら、何か伝えてみたいことがあるなら、それは絶対誰かに対して需要があると思いますし、少なくとも私はそれを読んでみたいです。

最後に、私の憧れ、夢を叶える場所をくださった高専つつうらに感謝を申し上げます。

いつかどこかで、私が河村さんの記事から大きなものを得たように、誰かの心に私の文章が響きますように。

そんな文章を創れるように、せっかく頂いたこの場で精一杯活動していきます。

ここまでお付き合い頂いた皆さん、本当にありがとうございました。

世の中に溢れる大量の文章の中で、私のこの文章を選んで読んでくださったこと、本当に嬉しく思います。

この記事を通して何か良いものを与えることができたなら、幸いです。